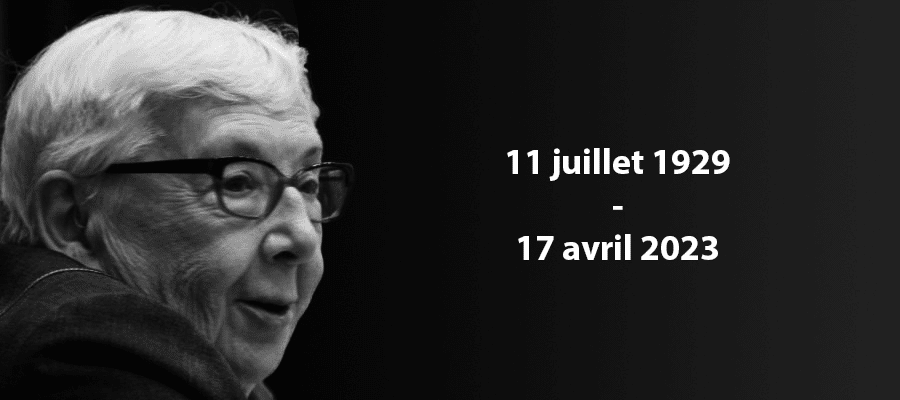

Médecin par vocation, comme elle le raconte elle-même, elle s’était spécialisée en devenant généticienne, et attachée à la question du handicap. En 1957, elle soutenait sa thèse de doctorat de médecine et se consacrait à l’étude des maladies chromosomiques, en particulier de la trisomie 21. En 1995, elle était élue à l’Académie Nationale de Médecine. Elle fut l’une des premières femmes, après Marie Curie, à y être membre titulaire.

Proche collaboratrice et bras droit du professeur Jérôme Lejeune pendant plus de quarante ans, notamment à l’hôpital Necker, elle a dédié sa vie à la poursuite de l’œuvre commencée ensemble et dont il l’avait fait héritière. « Je m’en souviens encore, disait-elle, la veille de sa mort, j’étais à son chevet et nous avons évoqué ensemble le souvenir de tous les patients que nous avions accompagnés jusqu’à la fin de leur vie. Au terme de cette longue litanie, il m’a regardé et m’a dit ‘tous les autres, je vous les confie’. »

En 1998, quatre ans après le décès du Professeur Lejeune, la Fondation Jérôme Lejeune crée l’Institut Jérôme Lejeune, et elle devient sa première directrice médicale, entourée des Docteurs Clotilde Mircher et Aimé Ravel. Elle assumera cette fonction jusqu’en 2017. De nombreux médecins de l’équipe témoignent de l’immense héritage qu’elle leur a transmis. « Elle m’a tout appris, raconte le Docteur Jeanne Toulas, pédiatre à l’Institut. Elle m’a transmis ce qui compte le plus : son regard sur les patients. Dans son regard, ils n’étaient pas handicapés, elle voyait leurs talents, leurs richesses, leur beauté. Ils n’étaient jamais réduits à un handicap, mais considéré dans leur globalité, avec leur environnement familial, scolaire… elle m’a appris à poser ce regard profondément humain sur chacun. » C’était également une excellente clinicienne, possédant une très grande connaissance et ayant une très fine capacité d’analyse et de diagnostic.

« Elle avait aussi un rôle de médiation entre les enfants et leurs proches, ajoute le Docteur Clotilde Mircher, généticien et chef de la consultation de l’Institut Jérôme Lejeune. Il lui est arrivé de nombreuses fois d’accompagner des parents dans la découverte de leur enfant en les aidant à l’apprivoiser, à le découvrir au-delà du choc de son handicap. Elle répétait que nos patients méritaient le meilleur : le meilleur de la médecine, de la recherche, les meilleurs spécialistes… elle voulait donner à chacun, professionnel comme famille, le désir de prendre soin d’eux ».

Consciente du fait qu’on ne trouvera pas de manière immédiate un remède à la déficience intellectuelle, elle s’est employée quotidiennement à accompagner les patients, à permettre qu’ils aient une vie riche et digne, notamment en évitant le sur-handicap et les pathologies associées. Elle en témoigne en ces termes : « Je voulais être médecin pour accompagner et je n’ai jamais regretté. »

Sa vie de médecin fut également jalonnée par des nombreuses publications et formations auxquelles elle prend part. Elle écrivit plus de 160 publications scientifiques, et fut auteur ou co-auteur de nombreux articles ou livres. Elle reçut également de nombreuses distinctions honorifiques, parmi lesquelles la Légion d’Honneur, l’Ordre National du Mérite ou encore des prix de l’Académie des Sciences de Paris.

Animée d’un très grand amour pour ses patients et leurs familles, elle a consacré sa vie au soin des milliers de personnes qu’elle a reçues en consultation pendant soixante ans, et qu’elle appelait affectueusement ses ‘trésors’. « Elle leur a donné tout son cœur » raconte le Docteur Mircher.

« Je retiendrai particulièrement sa fidélité, témoigne le Docteur Ravel, fidélité à Jérôme Lejeune, mais aussi aux familles et aux patients pour qui elle était inconditionnellement dévouée. Elle faisait tout pour leur bien, elle a donné tout son temps et son énergie pour eux. C’était une très grande et belle personne, de celle qu’on ne regrette pas d’avoir connue. » Et en effet, elle n’était pas de ceux qu’on oublie, malgré sa grande humilité et sa discrétion ! Nombreux sont les témoignages de parents qui, plusieurs décennies après l’avoir rencontrée, sont encore bouleversés par la façon dont elle les a accueillis et qui se souviennent encore des premiers mots qu’elle a pu dire à leur enfant et eux-mêmes. « Ce fut un très grand honneur de travailler avec cette grande dame » conclut Grégoire François-Dainville, Directeur Général de l’Institut.

De très nombreuses familles, mais aussi toute l’équipe de l’Institut, qui était comme sa deuxième famille, lui doivent beaucoup. Son héritage est aussi vaste que le furent son engagement et son dévouement. « Si c’était à refaire, je le referai ! » aimait-elle dire, et nul ne peut en douter. Une page se tourne pour l’Institut, mais la mission perdure et continue.

Merci cher Professeur Rethoré, pour votre exemple, pour votre vie donnée, pour votre infatigable dévouement.

Reposez en paix, à notre tour d’être héritiers.

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune

Français – Institut Lejeune